シニア市場に、いま確実な変化が訪れています。本コラムでは、総務省が公表する10年分のデータをもとに、AIが解析した「TVからYouTubeへの世代スライド」を分かりやすく解説します。50〜60代を主要顧客とする企業にとって、この構造変化への対応が「シニアマーケティング成功のカギ」です。AIによる分析内容・手法・未来予測のポイントをまとめていますので、「シニアマーケティングは難しい」「シニア向けECの成功事例を知りたい」と感じている方にも役立つ内容です。

特に、以下のような方におすすめです

『CPAやCPO、ROASといった指標管理を徹底し、無駄を省くことには自信がある』

『しかし、これ以上何をすれば良いのか分からない・・・』

そんな企業様の中でも、「シニア・高齢者層」が主要顧客で、TVや新聞といった「オフライン広告媒体」が販促の中心になっているケースでは、特に重要な示唆を得られるはずです。

【目次】

1.はじめに:AIが予測した「シニア市場の未来」

2.世代スライドが起こす“メディア地殻変動”

3.データで見る「TVからYouTube」への移行

4.AIが導き出した「転換点」──2026〜2027年

5.企業に迫る構造変化と3段階の備え方

6.まとめ:未来の顧客と、今どう向き合うか

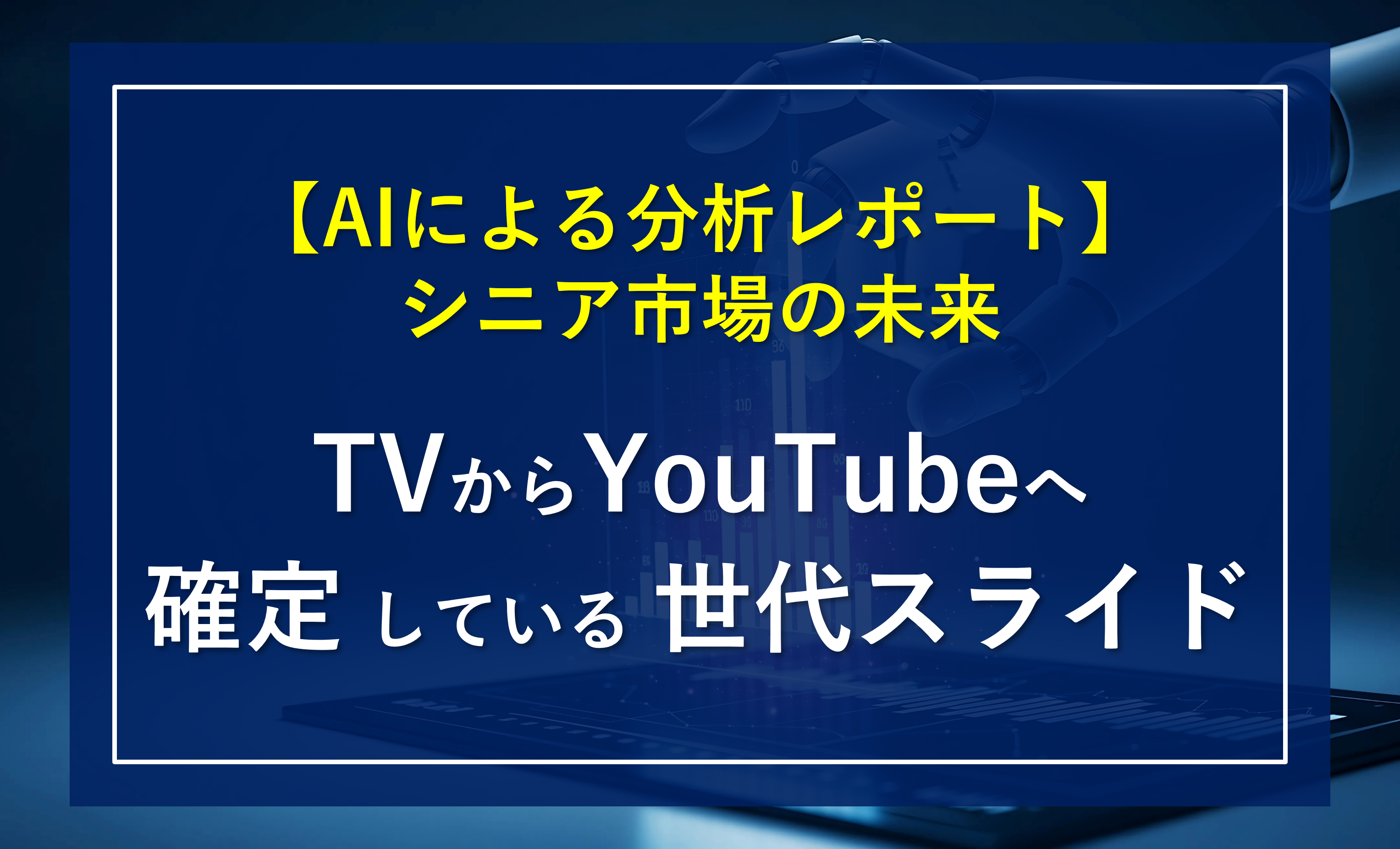

1.はじめに:AIが予測した「シニア市場の未来」

本コラムで扱うテーマは、現在「シニア・高齢者層」(60代〜)を主要顧客とする企業にとって、今後の成否を左右する、極めて重要な視点です。

ざっくりとした概要は、以下の3点です。

1)オンライン(デジタル) vs. オフライン(非デジタル)の象徴である「TVとYouTube」視聴率の比較

2)AIによる「未来予測」の結論

3)AIが作成した「詳細レポート&音声解説」

本コラムに登場するアウトプット(画像データ/レポート/音源)は、

弊社のコンサルタントによる指示のもと、AIが生成・分析したものです。

また、客観性を担保するために、

最後に「分析手法」や「元データ(総務省公表)」をすべて公開しています。

それでは早速、本題に入りましょう。

2.世代スライドが起こす“メディア地殻変動”

これまで、TVを中心とした「オフラインのマーケティング」は、長年「正解」とされてきました。

その理由は明確です。

現在の70代以上は、物心ついたときからTVが生活の中心にあり、購買行動もTV広告を起点にしてきた「TV世代」だからです。*1

*1:

白黒TVが登場したのが1953年、カラーTVが普及したのは1964年の東京オリンピックが契機と言われています。

※一般財団法人 家電製品協会:テレビの歴史とヒミツ

しかし、10年後に「シニア・高齢者層」の中心になるのは、「現在の50〜60代」です。

この世代は社会人としてのキャリアの中でインターネットの普及を経験し、スマートフォンを日常的に使いこなしています。*2

*2:

1995年にMicrosoftが発売したWindows95は、インターネットが一般に普及する大きな契機とされています。2010年にはスマホからの接続がPCを上回りました。

※総務省:インターネットの登場・普及とコミュニケーションの変化

この世代(現在の50~60代)が「10年後のシニア・高齢者層」の主役になるということは、

情報接触の主戦場がTVからスマホへ、そしてYouTubeへと不可逆的に移行することを意味します。

どういうことでしょうか?

次章から、AIによる分析データを皆様に共有します。

3.データで見る「TVからYouTube」への移行

どれほどのスピードでこの変化が進んでいるのでしょうか。

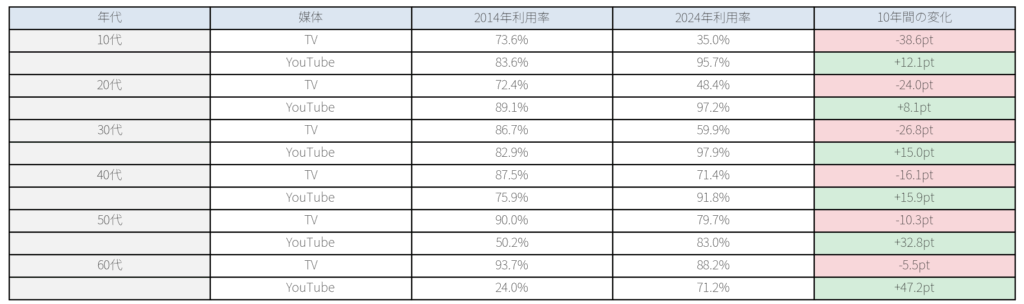

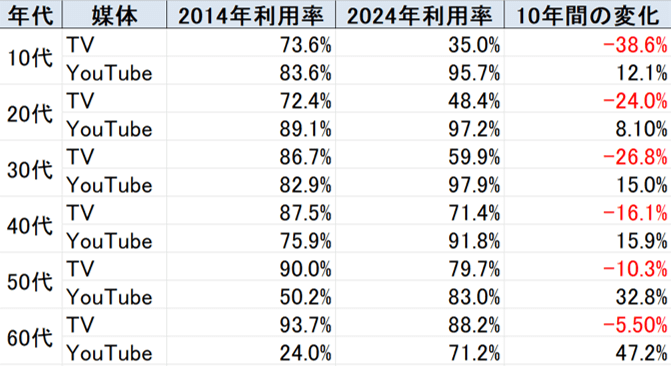

下図は総務省が公開している世代別の「TV視聴率」と「YouTube利用率」に関する過去10年分のデータを比較したものです。

※AI生成の表では解像度が低かったため、筆者側でも同内容を再構成しました

[AI生成]

[筆者編集]

上図を見ると、「TVの視聴率」は全世代で「減少傾向」にあり、特に若年層ほど「減少率」が大きいことが分かります。

一方、「YouTubeの利用率」は全年代で急増しており、50~60代の上昇率は際立っています。(50代:+32.8%、60代:+47.2%)

さらに、60代の変化を詳しく見てみましょう。

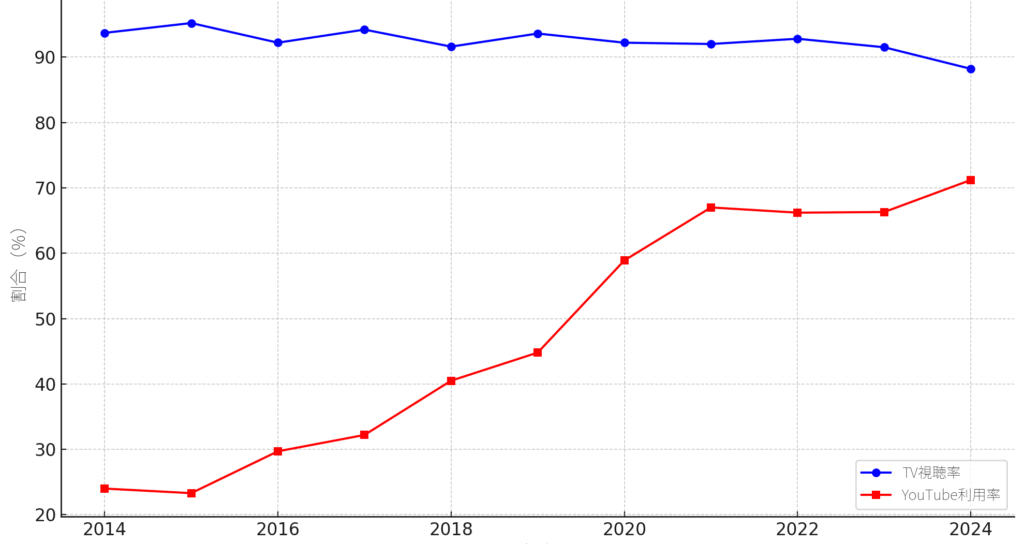

下図は、AIが生成した「60代のみを抽出した過去10年間の推移」です。

60代の「TV視聴率」はこの10年間で一貫して減少しています。(93.7%→88.2%)

一方で、「YouTubeの利用率」は約3倍に増加しました。(24.0%→71.2%)

これは一過性のトレンドではなく、構造的な変化であることが分かります。

4.AIが導き出した「転換点」──2026〜2027年

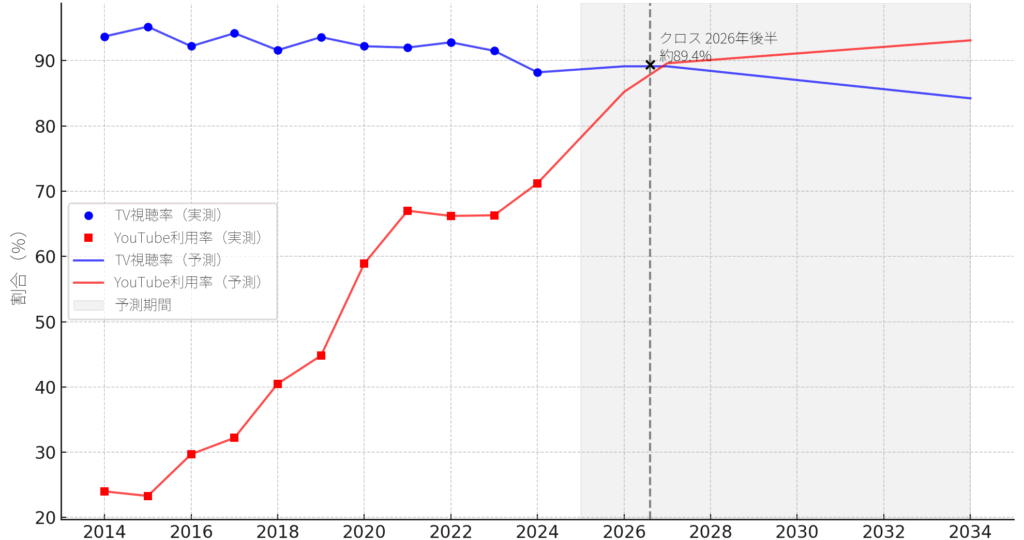

では、TVとYouTubeの利用率が逆転するのは、いつなのでしょうか。

AIによる統計モデル分析によると、

2026年後半〜2027年頃がその「転換点」と予測されています。

主要な「シニア・高齢者層」(60代以上)が、TVよりもYouTubeを長く視聴する時代。

それはマーケティングの主戦場が不可逆的にYouTubeへ移行する未来を意味します。

この変化を無視すれば、

「未来の顧客がいない場所で、過去の顧客だけを追いかける」状態に陥る可能性があります。

5.企業に迫る構造変化と3段階の備え方

分析結果を踏まえて、AI自身に対応策を整理してもらったところ、

以下の3段階のロードマップを提案してくれました。

①今すぐ:テストフェーズ

・少額でも構わないので、YouTube広告やチャンネル運用をテスト開始。

・自社商品の反応データを収集する。

②中期:最適化フェーズ

・データに基づき、ターゲット/クリエイティブ/予算配分を最適化。

・Web施策をTV戦略に並ぶ「もう一つの柱」として確立する。

③将来:主軸シフトフェーズ

・TVとYouTubeの利用率が逆転する2026年を目安に、

デジタル施策をマーケティング戦略の主軸に据える。

非常に現実的な提案です。

上記を段階的に進めることで、リスクを抑えながら“未来の顧客との接点”を築くことができるという内容です。

<AIによる分析結果の詳細はこちら>

● 詳細レポート ※音声解説と一緒にご確認ください

https://ibf.box.com/s/8oydze8cy3fmif07hgd3p58j85yl4caf

● 音声解説 ※倍速推奨です

https://ibf.box.com/s/r79w0snq2vbgt2ex0vclmcg137ys095f

6.まとめ:未来の顧客と、今どう向き合うか

いかがでしたか?

本コラムでは、AIが示した「シニア市場の未来」をデータから読み解き、

TVからYouTubeへと移行する“世代スライド”の現実を整理しました。

今回の分析結果をまとめると、以下の通りです。

【実測値】

・TV視聴率は一貫して減少

・YouTube利用率は10年で約3倍に

【予測値】

・2026年後半〜2027年にかけて両者が逆転

・マーケティングの主戦場は不可逆的にYouTubeへ移行

【ポイント】

1)現状維持のリスク:過去の顧客に依存し続ける危険

2)世代スライド対応は経営課題:短期では解決しない構造変化

3)未来への投資:今から段階的に備えることが重要

「シニア・高齢者層」を主要顧客とする企業にとって、

TVや新聞といった「オフライン広告媒体への依存をどう見直すか」が今後の焦点となります。

「シニアマーケティングは難しい」

「シニア向けECの次の打ち手が見えない」

と感じている方は、早めの戦略転換が必要です。

主要メディアや購買行動における「世代スライド」はすでに確定しています。

今後は、

・どのように中長期のマーケティング戦略を描くか?は当然ですが

・どのように継続的な投資を行い、

・経験と施策を磨いて自社に血肉化するか

この3点が、企業の競争力を左右します。

本記事が、皆さまのマーケティング戦略やシニア層へのアプローチ設計に少しでも役立てば幸いです。

それでは、また次回のコラムでお会いしましょう。

<分析プロセス&元データ>

・作業時間:7時間(データ収集・ファクトチェック含む)

・分析モデル:TV=指数減衰、YouTube=ロジスティック曲線

・信頼性:バックテストにより誤差±5%以内を確認

・元データ:

総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(2015–2025年)

・基本AI:ChatGPT・Gemini

・スライド資料:Genspark

・音声解説:NotebookLM

<分析手法>

■ 指数減衰

・最初は急速に減少し、やがて緩やかに落ち着く現象を表すモデルです。

・TVのような成熟メディアでは、利用率が急減しても一定層が残り続けます。

・その「減少の緩やかさ」を正確に捉えるために、このモデルを採用しました。

■ ロジスティック曲線

・ゆっくり普及→急拡大→やがて飽和して安定する現象を表すモデルです。

・YouTubeのような新興メディアが「急成長期を経て定着する」プロセスを再現できます。

・成長速度と上限値(飽和点)を考慮した、現実的な普及予測を行うために採用しました。

■ バックテスト

・過去データを使って「未来予測の精度」を確認する手法です。

・今回のAI予測(TV・YouTube利用率)を単なる推測で終わらせず、過去の実績データと照合し、誤差±5%以内で再現できることを確認するために使用しました。

<ご案内>

私たちIBFでは、AI時代の変化に対応するために、

eラーニングサービス「Digimy」を提供しています。

● 生成AIの最新動向や代表ツール

● デジマ現場で活躍する主要ツールの特徴やAI活用時のポイント

● デジマ現場(広告クリエイティブ制作/データ分析)で実践する方法など

デジタル・Webマーケティングのeラーニングサービス【Digimy】はこちらをご確認ください。

→ https://www.ecfs.jp/lp/e_learning/

1社でも1人でも多くの方の、Web・デジタルマーケティング強化の一助となることを願っております。

最後までお読み頂きありがとうございました。

それでは、また新たなコラムでお会いしましょう!