SNS、DSP、キュレーション、検索、専門サイト、etc ・・・乱立するWeb媒体に、混乱している事業主も少なくないと思われます。約20年Webマーケティングの業界に身を置いてきた弊社が、現状をどう捉えているのか?をご紹介します。

【目次】

1.『ネット利用率』は死語!?

2.「二軸の施策」と「一貫性」

3.まとめ

1.『ネット利用率』は死語!?

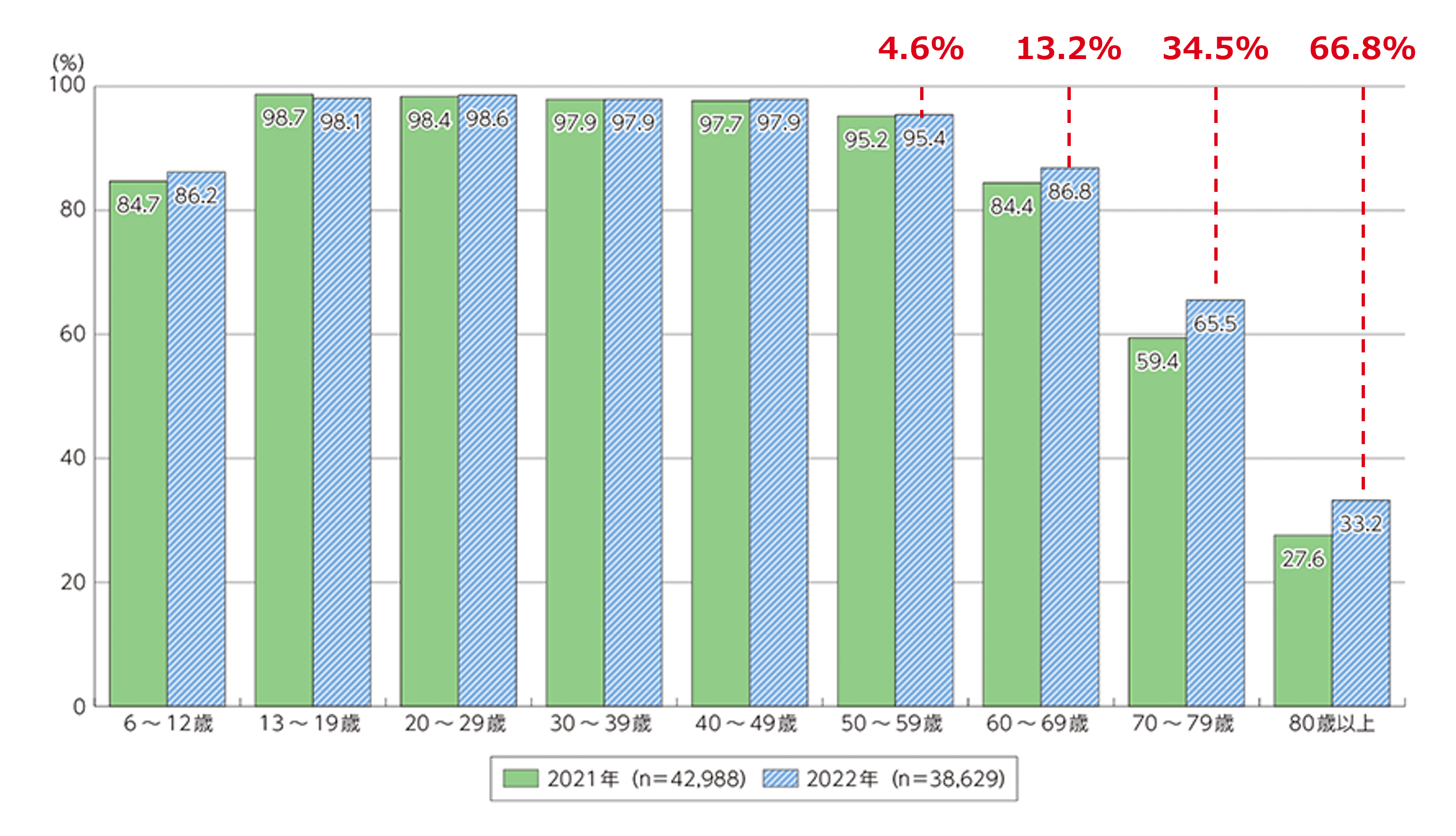

令和5年の総務省の調査結果によると、「インターネットを利用しない」という消費者は、

50代で4.6%、60代で13.2%、70代で34.5%、80代で66.8%となっています。(※下図参照)

※「令和5年度通信利用動向調査」(総務省)を加工して作成

企業のマーケティングにおいて、デジタル・Webが中心になっていくのは、異論が無いと思われます。

しかし、冒頭に記載のとおり、Web媒体の乱立とテクノロジーの進化により、

事業主は振り回されている印象も受けます。

正直な話・・・

極論は、社名・サイト名・商品名といった「固有名詞」の検索を増やす事、

指名購買される事を目指し、『広告投資はしない!』という状態を実現するのが望ましいですよね!?

理想論という意見もあると思いますが、一部の企業は実現できているのも事実です。

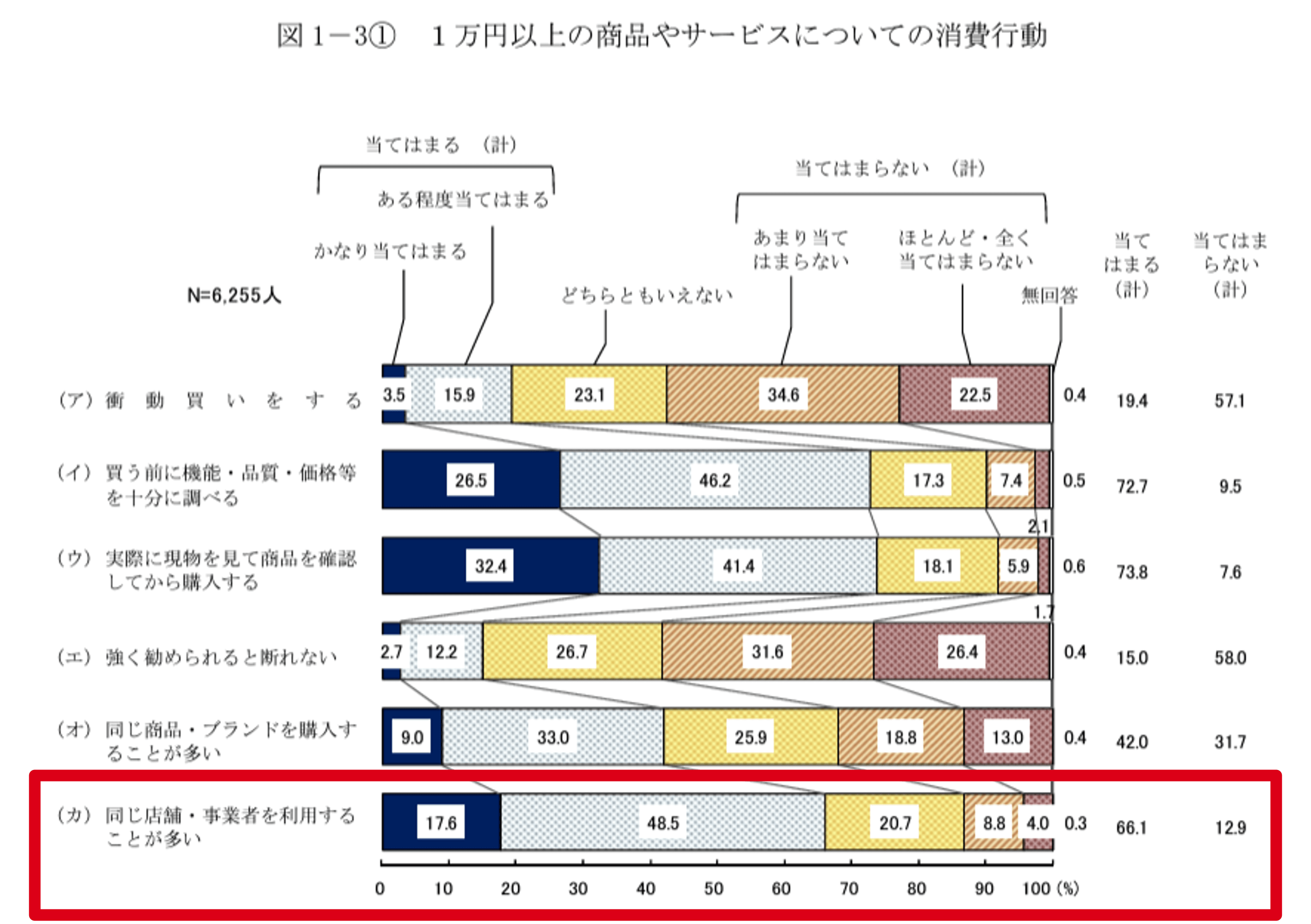

少し前のデータになりますが、消費者庁によると…

※「平成29年度消費者意識基本調査」(消費者庁)を加工して作成

「同じ店舗・事業者を利用する事が多い」と答える消費者が約65%存在しています。

某大手ECサイトでは、アフィリエイトの紹介料を「2% ⇒ 1% ⇒ 0.8%」と減らしても、売上は全く下がらなかったという事例もありますし

ZOZOさんが、「リスティング広告もアフィリエイト広告もやらない!」と宣言してから、久しいですが、周知のとおり消費者にとってのZOZOさんの「サイト・サービス・存在」の価値が業績を物語っていますよね。

「簡単に出来るわけない!!」と怒られそうですが。。。

実は、頭の片隅に置いておく事が、とても大切だと我々は考えています。

2.「二軸の施策」と「一貫性」

【二軸の施策】

一つ目は、欲求や課題・悩みが顕在化している顧客を対象に、メッセージやオファーを投げかけ一回で完結する「ダイレクトレスポンス」という軸です。

弊社が得意とするABテストやPDCAを繰り返す手法ですね。

USPやコピーやクリエイティブを考えて、消費者に投げかけるという企業発信のトップダウン型のマーケティングです。

これはこれで消滅する事なく、カタチを変えながら進化していくと考えています。

二つ目は、欲求や課題・悩みに自分では気づいていない「潜在的な顧客」の発掘と「つながり」を作るという軸です。

消費者が何を考えているのか?どのような行動をしているのか?を深く考え、市場や消費者に寄り添って「心」で「つながる」というボトムアップ型のマーケティングです。

デジタルユーザーは、無限の情報に制限なくアクセスする事ができます。

第三者の評価・背景・経緯・原因など、自ら判断するために必要な情報をいつでも入手できます。

「心」で「つながる」ことは、これまでも大切なテーマでしたが、

デジタルユーザーの比率が年々増加し、消費市場の中心になりつつある事を考えると、

ボトムアップ型のマーケティングは無視できない存在となっています。

【一貫性】

企業として、消費者と接触するポイントで「一貫性」が求められます。

前述の通り、消費者は無限の情報にコンタクトが可能です。

企業の実態に迫る事が可能です。

言う事がいつも違う人は信用されない人間社会と同じく、企業にも一貫性が求められます。

クリエイティブ、特典、メッセージ、ブランドを構成する要素の全てが対象になりますね。

3.まとめ

◆ 全世代・デジタルユーザー時代を見据えた企業経営が求められる。

世代によって価値観や情報との関係、つながり方などは異なるので、各世代の特性に配慮した関係づくりが重要。

◆ 「指名購買」してもらう事を思考の中心に置く。

そのためには、企業や事業そのものの存在価値・一貫性がとても大切。

◆ PDCAはとても大切。しかし、トップダウン型の施策だけでは頭打ちが来る。

市場・消費者を中心とした『ボトムアップ型』のマーケティングも同時に展開する。

【毎月5社限定】無料相談 受付中

コラムをお読み下さりありがとうございます!

弊社はEC・デジタルマーケティングの支援会社です。

ZOZO様、ドクターシーラボ様、他グローバル企業など、

各業界を牽引する企業を400社以上支援して参りました。

現在、「無料相談」を受付中です。

「売上を拡大させたい」

「Web集客を増やしたい」

「広告運用を見直したい」

「LTV・継続率を向上したい」

「サイトのUI/UXを改善したい」など

EC・Webサイトやデジタルマーケティングに関して

お困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。